Einfach erklärt Chain Split – wenn sich eine Blockchain teilt

Einleitung: Was ist ein Chain Split?

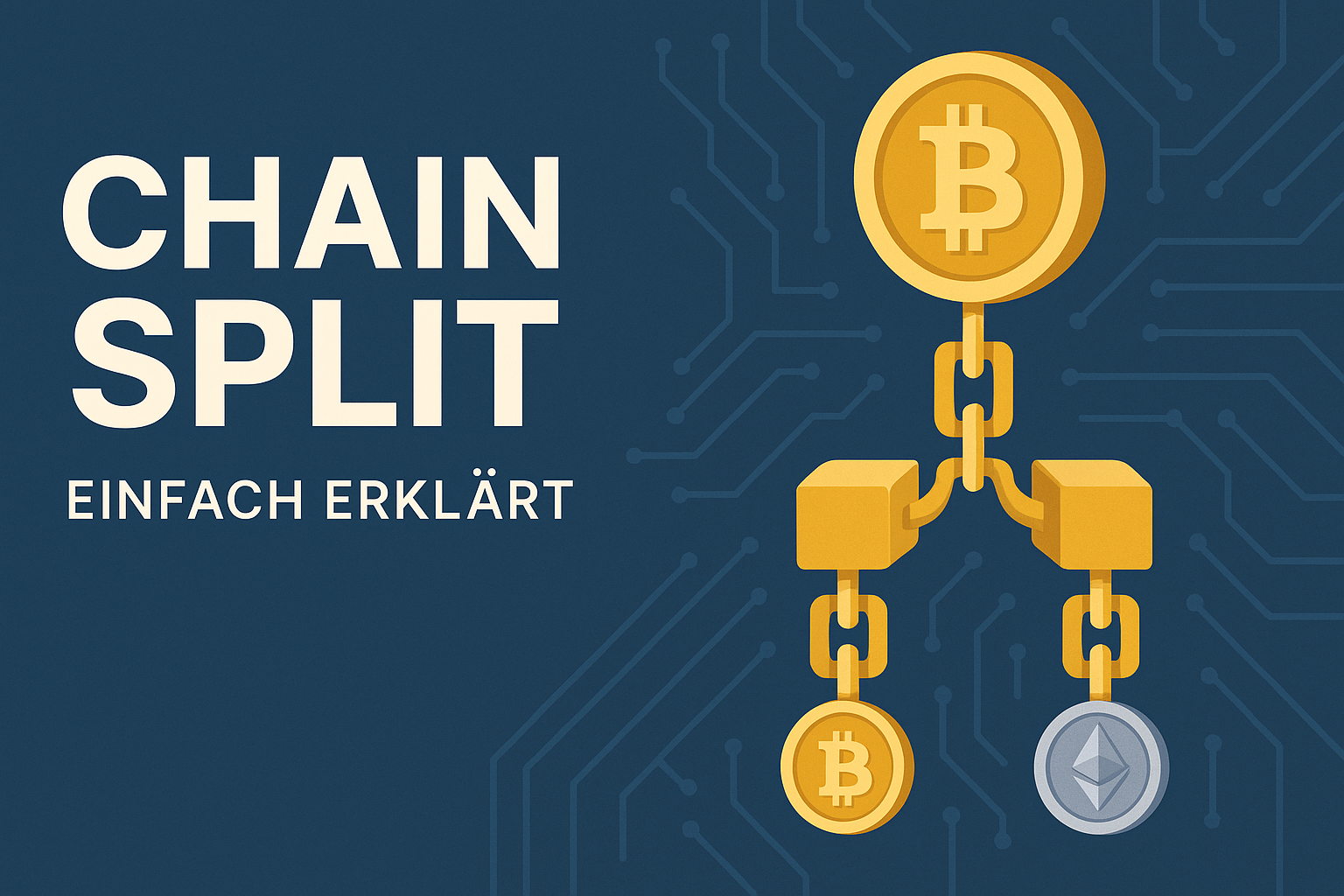

Ein Chain Split ist ein zentrales Konzept in der Welt der Blockchain-Technologien. Auch wenn der Begriff technisch klingt, ist die Grundidee einfach: Eine bestehende Blockchain teilt sich in zwei neue Stränge, die ab diesem Moment unabhängig voneinander existieren.

Diese Aufspaltung, die häufig auch als Hard Fork bezeichnet wird, geschieht meistens dann, wenn sich Entwickler, Miner oder die Community nicht auf die künftige Ausrichtung einigen können. Damit ist ein Chain Split nicht nur ein technisches Ereignis, sondern auch Ausdruck der Dezentralität – niemand hat die alleinige Kontrolle, und unterschiedliche Meinungen können zu neuen Blockchains führen.

Was ist ein Chain Split?

Eine Blockchain ist im Kern ein digitales, unveränderbares Kontobuch. Jeder Block baut auf dem vorherigen auf. Wenn sich jedoch die Regeln ändern – zum Beispiel wie groß ein Block sein darf oder welche Transaktionen erlaubt sind – dann müssen sich alle Teilnehmer einig sein.

Gelingt das nicht, entsteht ein Chain Split. Ab einem bestimmten Block entwickelt sich die eine Kette nach neuen Regeln weiter, während die andere die alten beibehält. Beide existieren nebeneinander, mit eigenen Coins, Communitys und oft auch unterschiedlichen Zielen.

Ursachen für Chain Splits

Chain Splits entstehen meist durch technische oder ideologische Differenzen. Einige typische Ursachen sind:

- Skalierungsdebatten: Soll die Blockchain mehr Transaktionen pro Sekunde schaffen (z. B. größere Blöcke bei Bitcoin)?

- Sicherheitsupdates: Unterschiedliche Ansichten darüber, welche Maßnahmen wirklich sicher sind.

- Philosophische Fragen: Soll eine Blockchain strikt dezentral bleiben oder sind Kompromisse erlaubt?

- Technologische Innovationen: Einführung neuer Features, die nicht alle akzeptieren.

Bekannte Beispiele aus der Praxis

Eines der bekanntesten Beispiele ist der Bitcoin vs. Bitcoin Cash Split im Jahr 2017. Ein Teil der Community wollte größere Blöcke, um mehr Transaktionen zu ermöglichen. Der andere Teil lehnte dies ab. Ergebnis: zwei verschiedene Blockchains, die bis heute parallel existieren.

Auch bei Ethereum kam es 2016 zu einem berühmten Split nach dem DAO-Hack. Ein Teil der Community wollte den Hack rückgängig machen, ein anderer nicht. Daraus entstanden Ethereum (ETH) und Ethereum Classic (ETC). Beide Projekte entwickelten sich unabhängig weiter und haben heute eigene Stärken und Schwächen.

Vorteile & Nachteile

- Innovation: Neue Funktionen können ohne Risiko für die alte Kette getestet werden.

- Wahlmöglichkeiten: Nutzer entscheiden selbst, welche Kette sie bevorzugen.

- Dezentralität: Keine zentrale Instanz diktiert die Regeln, sondern die Community.

- Verwirrung: Besonders Einsteiger wissen oft nicht, welche Kette die „richtige“ ist.

- Kursrisiken: Splits führen häufig zu starken Kursschwankungen.

- Technische Umstellung: Wallets, Börsen und Nutzer müssen sich anpassen.

Mehrwert für Nutzer

Für Anleger kann ein Chain Split Vorteile bringen: Oft erhalten sie automatisch Coins der neuen Kette zusätzlich. Wer vor dem Bitcoin Cash Split 1 BTC hatte, bekam später zusätzlich 1 BCH. Das klingt attraktiv, ist aber mit Unsicherheiten behaftet, da der Wert der neuen Coins schwankt.

Für die Community sind Chain Splits ein Mittel der Mitbestimmung. Anstatt auf eine zentrale Autorität angewiesen zu sein, entscheiden die Teilnehmer selbst, welcher Weg gegangen wird. Das stärkt Transparenz und Innovationskraft in einem offenen Ökosystem.

Einordnung im Krypto-Kontext

Chain Splits sind keine Seltenheit. Sie prägen die Geschichte fast aller großen Kryptowährungen. Von Bitcoin bis Ethereum gibt es zahlreiche Beispiele. Mal führten sie zu Innovationen, mal zu Chaos. Immer aber zeigen sie die Freiheit und auch die Herausforderungen dezentraler Systeme.

Prognose

Angesichts der wachsenden Komplexität der Krypto-Welt ist davon auszugehen, dass es auch in Zukunft Splits geben wird. Die Erfahrung der letzten Jahre sorgt allerdings dafür, dass diese besser vorbereitet sind. Viele Börsen und Wallet-Anbieter haben inzwischen Prozesse, um Splits für ihre Nutzer sicher abzuwickeln.

Chain Splits bleiben also Ausdruck einer lebendigen Community. Sie zeigen, dass Innovation, Konflikte und Experimente dazugehören. Wer in Krypto investiert, sollte sich dieser Dynamik bewusst sein.

FAQ – Häufige Fragen

Muss ich bei einem Chain Split aktiv etwas tun?

Normalerweise nicht. Die Coins werden automatisch gutgeschrieben, wenn du deine Kryptowährungen in einer eigenen Wallet hältst. Bei Börsen solltest du die Hinweise genau lesen.

Was passiert mit meinen Coins während eines Splits?

In vielen Fällen erhältst du auf der neuen Kette denselben Betrag an Coins, den du schon hattest. Beispiel: 1 BTC → 1 BTC + 1 BCH.

Sind Chain Splits gefährlich für mein Investment?

Es gibt Chancen und Risiken. Manche Splits schaffen wertvolle Projekte, andere verschwinden wieder. Kurzfristig sind starke Kursschwankungen möglich.

Was ist der Unterschied zwischen Hard Fork und Soft Fork?

Ein Hard Fork führt zu einer neuen Kette, ein Soft Fork ist eine rückwärtskompatible Änderung. Ein Chain Split ist meist ein Hard Fork.

Welche bekannten Chain Splits gab es?

Beispiele sind Bitcoin Cash (2017) oder Ethereum Classic (2016). Beide entstanden durch Meinungsverschiedenheiten in der Community.

Kann ein Split den Wert meiner Coins erhöhen?

Ja, im Idealfall. Es ist aber unsicher: Manche neuen Coins steigen, andere verlieren schnell an Bedeutung.

Wie reagieren Börsen auf Chain Splits?

Große Börsen kündigen meist im Vorfeld an, wie sie mit einem Split umgehen. Manche listen den neuen Coin, andere nicht.

Sind Chain Splits planbar?

Ja, meistens werden Splits angekündigt. Es gibt aber auch unerwartete Abspaltungen, wenn sich kurzfristig ein Teil der Community trennt.

Krypto kaufen

Werbung

Starte jetzt bei Binance – der weltweit größten Krypto-Börse.